“十九大”报告明确提出“乡村振兴战略”,作为国家七大战略之一,与科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略并列。2018年1月中央“一号文件”发布,全面部署实施乡村振兴战略,乡村振兴战略实施拉开了帷幕。

2018年5月31日,中共中央政治局召开会议,审议了《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议要求,各级党委和政府要提高思想认识,真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置,把党管农村工作的要求落到实处,把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。

可以说,“乡村振兴”战略正当时。然而,在实际工作中,乡村振兴应该怎么做?乡村振兴的创新驱动力有哪些?

2018年6月1日,华高莱斯董事长兼总经理李忠先生,应国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心邀请,进行了题为《乡村振兴的创新驱动力》的专题演讲,对乡村振兴中面临的种种问题阐述了独特的见解。现将李忠先生演讲全文整理发布,以飨读者。

以下是李忠先生的演讲内容:

我们今天讨论的问题是乡村振兴,也是在昨天中央政治局会议重点讨论提及的。可以说,乡村振兴是一场“逆袭战”。“逆袭”的意思是,本来很难成功的成功了。那么,为什么说乡村振兴是一场“逆袭战”呢?

乡村振兴战略是党的“十九大”报告中提出的国家七大战略之一,实现乡村振兴需要把三农问题做好,而且明确地提出五个标准。我们要从三个逻辑思考乡村振兴的问题:道、法、术。道是研究事情总的发展方向,法是研究它的具体办法,术是研究它的具体操作手段。任何一个事要做成,有这六个字是很重要的——道同、法我、术异。道永远是相同,不可能背离了大道;法我,是办法一定要根据自己的逻辑提出;术异,就是说做的手法最好是每次做得越有创新越好。

先说道同。乡村振兴应该在大的格局之下,明确大势、有所取舍,取舍是乡村振兴中最最重要的一件事。就在前几天,我刚刚去过一个中国要搞乡村振兴的地方,去之前曾和当地一位分管领导聊天,他说:“我们现在主要的战略就是要搞乡村振兴,就是去看看每个村子,给它补齐短板。”我说:“您这个思路是有一点问题的。因为要是补短板的话,那所有的村子到处都是短板,短板是补不齐的。不要去计算有多少个村子会消亡,而要计算有多少个村子是被你振兴了。”换句话说,乡村振兴更多地是要计算成功率,而不是失败率。

为什么呢?因为无论如何,随着中国的发展,绝大多数乡村的人口会越来越少,这是一个必然趋势。没有“无可奈何花落去”,就不会有“似曾相识燕归来”。所有国家只要它的城市发展,必然是以乡村人口减少为代价的。国外的很多村子都已经衰落到相当严重的程度。比如说意大利有个非常漂亮的村子Calsazio,它的人口已经凋敝到在EBay上用24.5万欧元把这个村子整体再出售了。所以当我们到国外去,经常会在欧洲找到一些所谓的欧洲城市发展典型,但如果你开车走遍了英国,就会发现衰落的乡村要比兴盛的乡村多得多。也就是说,当现在整个大伦敦范围内装下了1450万人的时候,有些乡村被抽空就成了必然的代价。

意大利风景如画的Calsazio村

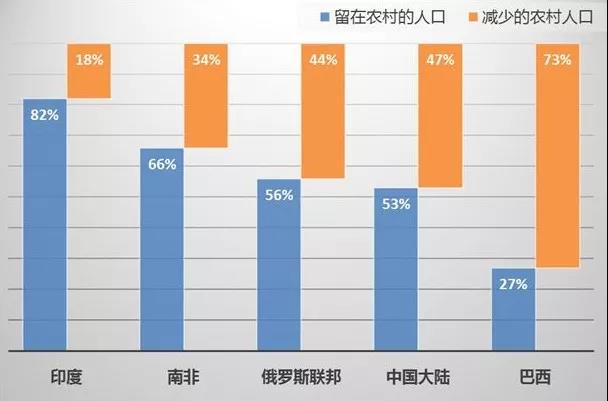

大家要知道,一年之内像北京这样的城市增加30万人不是大问题,但是30万人就意味着10个小县城的城区人口被彻底抽空。我的老家是山东沂蒙山区的小县城,也就3-4万人,一个城就等于全部搬过来了。我想说:中国城市的崛起必然会导致部分乡村的收缩乃至消亡。因为人在乡村的系统性和在城市的系统性完全不能相比,中国城市化的进程,必然会以部分乡村的消亡为代价。有一个数据统计对比,不用说发达国家,就是“金砖五国”,从1960年到2015年农业人口都在大幅度地减少,这是必然的趋势。

当明确了农业人口减少的大趋势,我们在乡村振兴中就不要好心办坏事。例如,我们的小学到底是应该相对集中,还是必须要分散在每个乡村?显然相对的集中是更为优的选择。我们要想解决孩子的读书问题,走的技术路径更多应当是送教育下乡村还是接孩子进城镇?除了极边远的地区,都应当是接孩子进城镇。因为送教育下乡村,即使送得了好学校,也未必有好老师。这个老师就算愿意在村子里教书,他的水平毫无疑问也是越教越下降的。

我举两个最典型的例子:第一个例子,习总书记工作过的宁德地区有个霞浦县,你会发现那里的家庭绝大多数都采取了这样一种生活模式——老公在乡镇里养着海产品,老婆带着孩子在城里读书。所以霞浦出现了一个奇特的现象,叫做“妈妈房东”,或者叫“房东妈妈”,就是一个房东要带着7、8个孩子每天去上学。妈妈们不是要让孩子有学上,是让孩子一定要上最好的学校。

有一句话听起来很质朴,但却是事实——人类对于美好生活的追求是没有止境的。不是要解决有无的问题,而是要做到最好的问题。最近我看到的一个数据非常有意思,成都的青羊区教育局下达了一个我觉得很实际的消息:根据调研,决定今年金沙小学一年级招生要招30个班。这件事是大快人心的,因为大量成都周边的人都愿意让孩子到成都去读书,而不是在自己的县里读书。现在很多人都说乡村凋敝,但是我想说:这种人口的分布,该聚集的地方聚集了,就能使该没人的地方没人,从而能带来一系列的优点。

所以我们看到——乡村的衰落,背后其实是城市的繁华。大家只要读过《城市的胜利》就会发现,在美国大城市工作的人的收入要比他们不在大城市工作的伙伴普遍高了30%。一个最最简单的例子,中国大量西南地区的人都去了深圳打工,这些人绝大多数比他们在老家混得更好。什么叫以人为本的城市化?我们要计算的,不是一定要让一个人在当地致富,他只要在我们国内能过上好生活,就应当到他该去的地方。这是一个最最简单的逻辑,在这个逻辑之下我想说:中国需要抓住历史机遇,做出更多的全球城市。就像深圳提出的口号——“来了,就是深圳人”,如果我们允许他们来到深圳、创造那么多奇迹的话,我们就应当允许他们的家乡变得不那么繁华。我没说衰落,至少也变得不那么繁华。

2015年世界城镇化率地图

(联合国经济和社会事务部人口司数据)

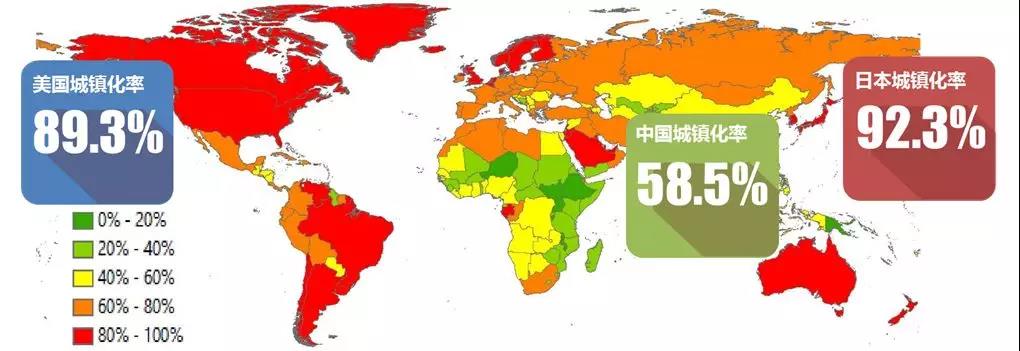

中国的城市化还在持续,而且乡村还将继续贡献更多的人口。因为我们的整个城市化率,比日本、比美国还要低得多。

如果大家到日本乡村去看看,会发现那里更没有人了。日本在乡村人口减少的过程中,颁布了一系列的法律,包括《农振法》《农地法》《农业基本法》等等。这些办法即使都想到位了,不要说农村,就连中小城市依然是没有人的。现在日本的很多地方租房子根本就不要钱,因为你来租房至少能帮我捧个人场嘛;如果你能留下来生活、生子的话,大家会更加高兴,因为今年你不光提升了我们的人口基数,还提升了我们的出生率,毕竟日本的出生率是非常非常低的。

如果到韩国去,则经常能看到像中国国内一样的大标语,上面写的是什么呢?“热烈庆祝XX市护市成功!”在韩国,低于3万人就不叫“市”了,今年大家一通折腾终于保住了3万人,于是今年这个市不会被撤销,这叫“护市成功”。韩国前总统朴槿惠的父亲朴正熙当年搞了一个非常有影响力的乡村振兴运动,也就是我们现在经常提到的“新村运动”。在全国的农村新建工厂,运动持续了很长时间,使得农民们的收入在1974年一度超过了城市居民。然而当大家都在欢庆的时候,这些工厂又纷纷倒闭了。因为当它空间分散布局的时候,效率是要比城市低得多的。

到今天为止,大家都知道,韩国5100万人口,2300万人住在大首尔。人口是想分散都没法分散出来,越来越聚集。因为越聚集,毫无疑问它的效率也是越来越高的。所以向城市,尤其向大城市聚集,是世界城镇发展的总规律。应当这么说,这种规律在中央制国家尤为明显。

根据这样的一个理论,北京到底能长多大呢?世界上有没有哪几个国家是大国家、小首都呢?概括来说有5个:美国的华盛顿、巴西的巴西利亚、加拿大的渥太华、澳大利亚的堪培拉,以及印度的新德里也不是特别大。但是持这种观点的人要先看清楚一件事:北京和它们的最大不同,就在于北京是中央制国家的首都,而那几个国家则都是联邦制的。

中央制和联邦制是完全不同的。中央制政权下,基层政治的权力是来自上级向下的逐级分配;而联邦制政权下,总统的权力则来自于各级基层政府向上的逐层让渡。大家如果做个对照就会发现,只要是中央制国家,它的首都一定是大首都;只有联邦制国家,它的首都才有可能是小首都。

注意我前面用的是“只要”,只要是中央制的,是无一例外的;联邦制的可未必是小首都。比如说我们都知道的“In der Bundesrepublik Deutschland”,德意志联邦共和国。“Bundes”我们翻译为联邦,德国其实是一个典型的联邦国,但大家知道大柏林现在是480万人,而且是越来越大的一个城市。

只要是中央制,都是大首都。大伦敦装了1460万人,每4个英国人中有1个住在大伦敦;大巴黎装了1190万人,每5个法国人中有1个生活在大巴黎。我们都知道非常幸福的北欧四国——丹麦、挪威、芬兰、瑞典,再加上奥地利,都是每4个人中有1个生活在大首都。到了亚洲,大东京装了3700万人,每3个日本人中就有1个生活在大东京;而大首尔则有2300万人,每两个韩国人中就有1个人生活在大首尔。大家要知道,人口向城市的聚集是一个必然,这是一个世界级的规律,中国是概莫能外的。而现今北京、雄安之间的相互协作,必然会构成一个更广阔意义上的首都圈的发展。

世界上农村人口的减少和老龄化是一个大趋势,更重要的是,农村人口的持续减少对于国家经济是好事还是坏事?好事。会不会使得我们没粮食吃呢?这是纯属胡说。农村的人口越少,就会使得农村的土地越聚集。所以在这样的大格局下,乡村振兴不是孤立的战略,乡村振兴只能是一场争取局部战争的胜利。

什么叫“局部战争”?举例来说,当我这个县有30个村子都人不多了,能不能把其中3个村子振兴起来,作为乡村振兴的样板,这就够了。我说的振兴并不是把它发展成大城市,而只是延缓它的衰落,或者说让它比以前多一点人。所以我们要考虑三句话:从数量上看,绝不是所有的乡村都能振兴;从内容上看,也不是要保住六亿规模的农民;从时间上看,乡村振兴短期容易取得胜利,长期的胜利是非常难的。我们一定要在这三个逻辑之下来考虑问题。

对于是不是所有乡村都要振兴的问题,我们不妨看看特色小镇的发展,以及在美丽乡村建设中的相关经验。

咱们国家在“十三五”期间内一共规划了1370个小城镇,但是中国的县级行政区有2851个,平均一个县划不到一个特色小城镇,特色小城镇的数量是没那么多的。大家还记得当年美丽乡村是怎么做的吗?我们一定要吸取当时在美丽乡村建设中所出现的一些偏颇和误区。这个误区就是让每个村都能分到一部分钱,而这些钱却都用在了刷墙。通过这一刷墙,是不是比过去都好看点了呢?我觉得多多少少是好看了一点,但是有没有好看到值得城里人去旅游的地步呢?没有,而且随着时间的推移,刷的墙逐渐也都老化了。

习近平总书记在2013年视察鄂州的时候说了一段话:建设美丽乡村要为乡亲们造福,不要把钱花在不必要的地方,比如说涂脂抹粉。只要是变成“天女散花”了,它就得涂脂抹粉,这种涂脂抹粉没有任何的效益。乡村振兴要想重点突破,要么不收拾,要收拾就要把它彻底收拾出来,否则是不可能产生内生效益的。就等于说,如果只是刷得稍微漂亮了一点,东村的人到西村看看,西村的人到东村看看,这是没有任何效益的。我们以前的涂脂抹粉,说漂亮也没漂亮到能让城里人来旅游,这有什么意义呢?所以今天我们在提到乡村振兴的时候,一定得明白:一定要重点突破!要计算成功率,而不是失败率。

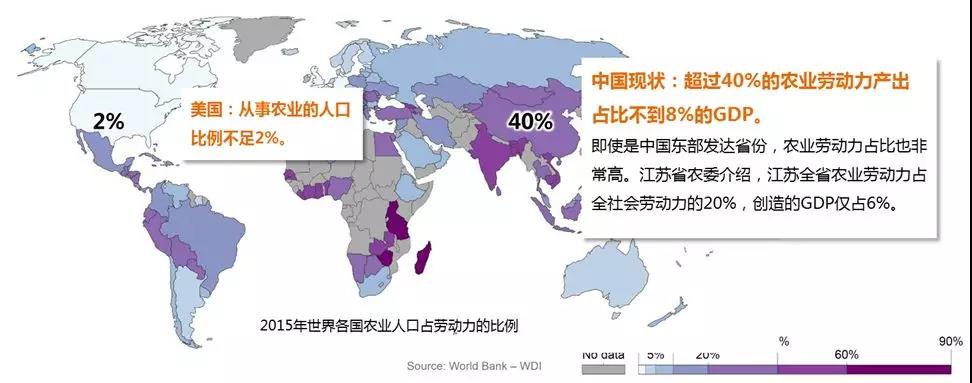

内容上,我们不是要留住六亿农民。美国只有不到2%的人在从事农业,荷兰是1.8%的人在从事农业,但是美国是世界农业出口创汇第一大国,荷兰是农业出口创汇第二大国。很多人都说美国的路径我们走不了,我们人多地少,但是我要告诉大家一个基本事实:中国人均耕地是0.08公顷,荷兰人均耕地是0.06公顷,但是荷兰的农业要发达得多得多,就因为它是集中连片的。

本身我们的农业部就在推进“机器换人”,这是2018年乡村振兴里明确提出来的。我们现在的机器越做越先进,而且北斗导航的第一级是应用在了黑龙江拖拉机的导航。为什么用在拖拉机导航?美国有一个对农业很通的人说:你们中国的农业之所以够吃,是因为“一块地”和“一个人”。“一个人”是谁——袁隆平;“一块地”是哪块地?——黑土地,北大荒。

黑龙江省双鸭山底下有个县叫友谊县,友谊县有个农场是苏联当年援建我们156个重点建设项目中唯一的农业项目,那个地大到什么程度?大到拖拉机手吃完了早饭开始耕地,从地的这头一直耕到地的那头,就该吃中饭了;吃完中饭再往回耕,耕回地的这头就到吃晚饭的时候了。它为什么需要北斗导航呢?大家学过极坐标都知道,只要出发的位置哪怕角度偏了5秒,整个耕地就会耕偏,所以需要北斗导航来进行厘米级的导航。那种地方是能产出大量的粮食的,这就是我们所说的“机器换人”。

在时间上,即使重点投入,实现乡村振兴也必须是一个持久战。给大家说一个非常成功的例子是日本德岛县的神山町,神山町甚至实现了有很多城里的精英们跑到乡村去办公。大家都认为这是个成功的经验,但是这个过程一共做了13年的努力。到了2011年,神山町的移入人口是151人,终于超过了移出人口的139人,实现了12个人的人口机械增长正增长,但人口自然增长仍为负1000人。从整体上看,神山町这个村子里的人依然还是走的多而来的少。即使是一个成功的案例,也只是死的没那么惨,并不是它长成了大城市。

关于成功的界定是个需要说明的,比如当年做特色小城镇时,很多人认为特色小城镇的成功,就不应该让它长成为大城市。如果搞一个特色小城镇,过了50年它长成了大城市,说明这个策划是成功的还是失败的?肯定是成功的!难道它只有不长大才是成功吗?

我举一个例子,咱们中国过去有四大名镇:广东的佛山镇、武汉的汉口镇、江西的景德镇、河南的朱仙镇,这四个名镇中朱仙镇是最成功的案例还是最失败的案例?最失败的。那三个都长大了,朱仙镇在宋朝就是个名镇,现在还是一个镇。你不能说由于朱仙镇保证了自己的小镇规模,它就是成功的案例。城市是一个发展的过程,所以乡村要振兴,其实只能说是在延缓它的衰落。

法我,每个乡村振兴要立足自身的优势,激活人才和资源。城镇的发展是可以靠外来动力的,而乡村必须得靠内生动力。乡村不可能采取大拆大建或者大量投入的方式获得动力,因此人才就变得格外重要。

在美国,匹兹堡、圣路易斯这些地方是铁锈带,目前正处于衰落阶段,人才在向加州、德州这些科技崛起的地区转移。但是如果从地理学角度来说,这些人为什么不能留在当地进行科研,而要跑到加州、德州等等这些地方呢?大家会发现,美国现在的经济第一大州是加利福尼亚州,第二大州是德克萨斯州,第三大州是传统的纽约州,第四大州则换成了佛罗里达州,这里是一片沼泽地和生态乐园。加州、德州、佛罗里达州这三个州的共同特点是什么呢?那就是阳光灿烂,是阳光带,也就是说它的宜居度是更高的。

在这里我向大家推荐一本书,叫《新地理:数字经济如何重塑美国地貌》,作者是乔尔·柯特金,美国最著名的一位城市地理学家、经济地理学家。在这本书里,他做了一个对照研究发现,美国在工业时期有钱的城市和在科技时期有钱的城市是对应不上的。工业文明时期,是谁靠近港口、谁靠近铁路谁就更有钱;而科技文明时期,乔尔·柯特金说:“今天,重要的资产已不再是自然资源,而是获得高技能劳动力,尤其是科学家、工程师及其他主导新经济的专业人士的能力。”

简单点说,乔尔·柯特金的研究可以概括为三句话:“哪里更宜居,知识分子就会选择在哪里居住;知识分子到哪里居住,人类的智慧就在哪里汇集;人类的智慧在哪里汇集,人类的财富最终将会在哪里汇聚。”过去我们看到的情况,往往是乐业带动了安居,而我们现在看到的情况往往是安居拉动了乐业。

乐业带动安居最典型的例子,就是过去的东三省。由于工厂建在那儿,很多人会去那里工作,雷锋就是从湖南的望城跑到那里去工作的,因为那里的工厂是最多的。而安居带动乐业以后,除了美国的阳光带,还有一个特别典型的,就是中国的深圳。深圳本身的大学不多,但是深圳吸引的大学生可是最多的。

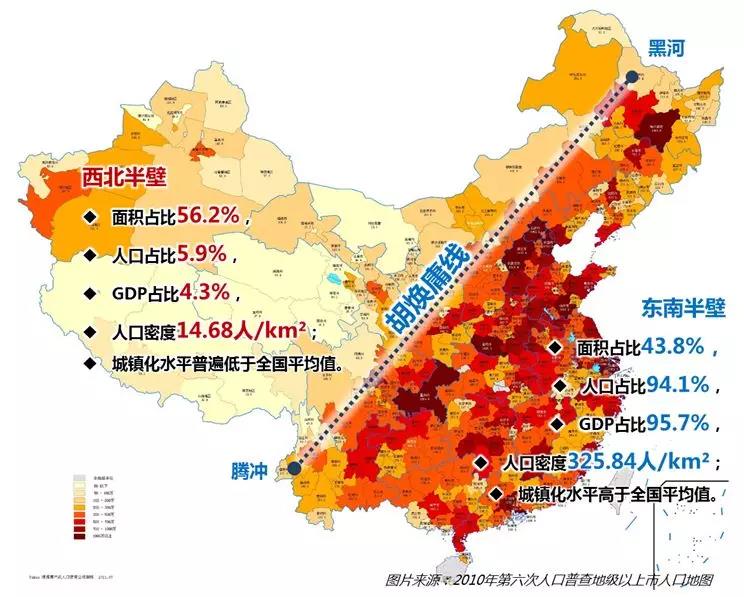

我们都知道,人的汇聚,在中国有一条胡焕庸线,是1935年胡焕庸先生提出的。如果把东北的瑷珲,就是今天的黑河,和云南的腾冲画一根线,在它东边是中国少部分的国土、大部分的人口和极大部分的产业,西边是大部分的国土、少部分的人口和极少部分的产业。改革开放以后,这根胡焕庸线是弱化了还是强化了?强化了。胡焕庸线是一个规律,是老天爷给咱们的地理规律,我们应当尊重这个规律,而不是轻易去挑战这个规律。我们应当把人放在应该有的地方。

首先我们要明确,经济越发展,一个国家的人口分布是越均衡还是越不均衡?不均衡。中美作为两个大国其实在地理分布上有着迥异的不同。美国是双向不均衡,而中国则是单项不均衡,资源完全向东倾斜。因为有三个影响人口分布的重要要素:

第一,美国向东是大海,向西也是大海;中国向东是大海,向西是高原荒漠,中国西部的交通状况能不能通过修铁路得到根本性的改善?这是不可能的。大家搞交通的都知道,海运的效率比铁路运输的效率高的多的多,一个火车可以运两百个集装箱那绝对是重载火车了,那一艘船现在运集装箱最多能运多少个?两万多个,不是两万多吨是两万多个,这个效率要高的多得多。

第二,美国的河流,有向东流的也有向西流的,咱们中国的河流基本都是“一江春水向东流”。老子说过一句话“大国下流”,就是建设大的邦国或大的城市一定要到大江大河的下游去,也就是说老天爷把水送到什么地方你就把城市建在什么地方。

第三,美国向东是平原,向西也是平原;咱们中国向东是平原,向西是高原和荒漠。

也就是说,从地形来说适合人生活的在东边、从水源来说适合人生活的在东边、从交通来说适合人生活的也在东边,所以我们应当向东聚集。在这样的趋势下,现在各个大城市都已经打响了人才争夺战,在吸引人才。各个城市,现在都是豁出命来吸引你了。

在人口都在向大城市聚集的情况下,乡村为什么无论怎么扶贫,都扶不起来呢?因为它自己没有人想振兴,或者说当地没有一个“带头大哥”。这个“带头大哥”是什么呢?这里我给大家说特别重要的一类人,叫“乡绅”。

大家知道,中国过去有个非常重要的逻辑叫“皇权不下县”,县令以下就没有政府派的官员了。那底下的乡村,在过去缺不缺文化呢?是不缺文化的。而我们现在都认为乡村是缺文化的。我给大家说一个很有意思的事儿,我们最近不搞这个了,过去每个省到了春节,都会专门搞个活动叫“送文化下乡”,“送文化下乡”的前提是什么?就是你是没文化的,你要有就不给你送了。

“送文化下乡”有一个很重要的工作是写春联,我一个朋友告诉我,在海南的其他地方都没问题,结果写到儋州出事了。到了儋州有个老头看了看说:“就您这两笔字,您还好意思写呢?我来给你写两笔吧!”拿起毛笔写了一手非常漂亮的苏体字。这个人就特别奇怪这老头是什么文化程度,怎么会写这么好?老头说“你也别感慨,我除了写字写的好,什么文化都没有。”那为什么写字写的好呢?苏东坡曾经谪贬儋州,在那里的时候就一直薪火相传,教老百姓写字。所以儋州现在有一批老百姓,别的不行但字写得是没问题的。

中国过去的乡村从来没有远离文明,是因为有一个非常重要的制度,叫“告老还乡”。不论你做多大官,等到老了必须生在哪儿就要回到哪儿。回到家乡之后,就从一个官员变成了“员外”。员外必须具备两个特点中的任意一个:第一,是必须做过官;第二,中了举但是没做官,也就是见到县令已经不需要磕头了,属于国家干部在编序列了。这个官员如果入过阁,就叫阁老;如果封过爵,就是国老。

设想一下,如果我到儋州去工作,那里有个张阁老,我要是李县令的话,是他罩着我还是我罩着他呢?是他罩着我。人家曾经是官员,又是地头蛇,所以我上任的第一件事一定是去拜访张阁老。如果这个阁老觉得我比较顺眼,就会说“小李啊,你是同治二年的进士吧,你们那年的主考官可是老夫的同学啊”。我要听到这个话就得立即找阁老要一张纸,把生辰八字写在上面,装在信封里送过去,这个叫门生帖。只要他肯收下我的门生帖,我们就等于后天补认了一个师生关系,从此就是利益同盟,他就得罩着我了。

这个时候大家要注意两件事:第一件事,如果老百姓有什么冤情要处理,是先找我呢,还是先找张阁老呢?都是先找张阁老,实在处理不了的才会说你们到李县令那告状吧。第二件事,如果我去审案子的时候,也要搬把太师椅让张阁老坐在旁边。如果我审的他满意我满意老百姓不满意,这个时候张阁老说“李县令,你且退到后堂,这里交给老夫来处理”。经过他一番解释,基本这个事就摆平了。但是如果这个案子审完了,我满意他不满意老百姓不满意,这个时候他会说“李县令,你且留步,老夫认为你这么处理是颇为不妥的”。我要听了他的话还好,我要不听的话,阁老就会撂下一句重话“反正该说的老夫都已经说了,如果李县令你要一意孤行的话,我只好给我京城的门生写信了”。

你们觉得这位张阁老在当地起了今天哪几个部门的作用呢?政协的协调作用、人大的监督作用以及纪律监察的告状作用,都由这位张阁老一力承担。所以,中国过去的乡绅是一个很精妙的体系,而且乡绅在当地起的作用是什么呢?他是富户的头儿,一旦哪个地方需要修桥修坝捐资办学,阁老是出面的,还是负责题写学校校名的,他并不需要多出钱。但如果你作为富户多出了钱,他会奏明圣上,给你家捐个功名或树个牌坊出来。所以中国过去的乡村并没有远离文明,因为它本来就是一脉相承的。

为什么现在需要振兴呢?从1949年以后,咱们的农村是去精英化;尤其是1979年以后,很多人都从农村考出来了,但考出来以后为家乡做过什么贡献吗?没什么贡献。所以现在中国的农村只提供精英,很少会得到精英的反哺。然而如果没有精英的反哺,是不可能把乡村带起来的,因为它没有自我的造血功能。

当年韩国的新村运动之所以能顺利展开,是因为找了一些新村领导人。再比如说,大家都知道一个非常有名的词叫“一村一品”,带动它的人是日本曾经的通产省的副知事(相当于日本商业部的副部长),平松守彦。他后来回到自己的家乡大分县,大分县太穷了,他便下决心进行乡村振兴。还有我们后面会说到的袁家村,村中的郭氏父子都在当地起了作用,是非常典型的乡村带头人。

韩国的新村运动

袁家村的郭氏父子

如果乡村振兴有了人才,就能为家乡提供智力支持。如果没有智力支持,只靠农民是不行的。大家一定要知道,农民再努力,也很难让乡村得到振兴,有的时候努力还不如不努力。乡村振兴的利益主体是农民,但是出主意的往往不能是农民。

日本青森县通过种稻田画曾经赚了很多钱,农民第一年赚了钱以后觉得不就是在稻田里面种画吗,就不用稻田画的设计师了我们自己来吧,结果由于农民们不懂得透视原理,种出来的图像效果就像蒙娜丽莎“怀孕”了一样。后来没办法只好又把艺术家们请回来了。现在这里种稻田画,是由画家负责画画,村干部负责放样,农民只需要插秧。

所以如果没有新乡贤,乡村振兴是很难做的起来的,下图就是“南粤新乡贤”,他们在评选一批这样的人,尤其是一些赚了钱的老板,中国人的乡村情结是比较重的,他们愿意回家去做,这个是很好的。

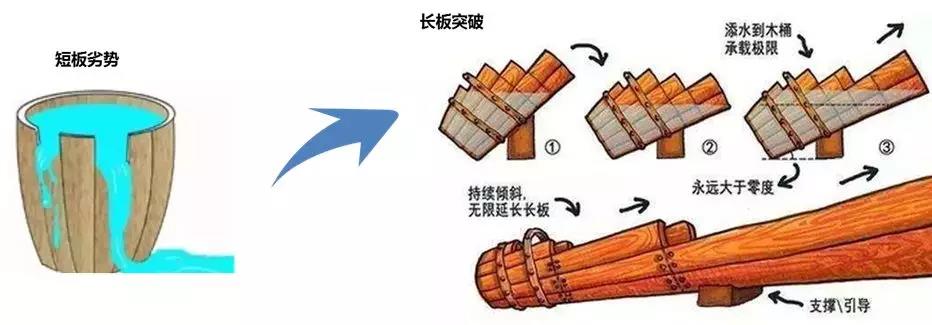

乡村振兴还要树立新资源观。乡村振兴不是要去补短板,要是去补的话,一个乡村到处都是短板,学校、医院、市政,什么都不如城里的。最重要的是发挥自己的长板,因为长板才有造血功能,每个人到你这个村子里不是看有什么不足,而是如果有一个方面特别亮丽,我就会到你这里去。

所以当年平松守彦之所以搞“一村一品”,本身就是一个突出重点的逻辑,就是说一个村子只要有一种产品亮丽了就可以。平松守彦的思维是什么呢?无论怎样抱怨都摆脱不了贫困,他提出将一个村子或一个地区值得骄傲的东西,如已有的土特产品、旅游资源、哪怕是一首民谣都行,开发成在全国都能叫得响的东西,这就是“一村一品”的来历,是一个非常好的振兴思路。

日本冈山县有个小村落叫美星町,当年穷到什么程度呢?他们的人说“我们这里除了天上的星星,什么都没有”。后来,出现一件事,这件事在大城市还真是挺难得的,因为在北京现在确实是看不到星星,当我们都在打造不夜城的时候发现“夜城”又没有了,所以这里做成了观星基地。中国西藏的阿里,就是那个最落后的地方,现在一群观星的人都到那里去拍星空和星轨的照片,这就是个非常典型的例子。

日本美星町

术异是指什么呢?只有用非常之力,才能竟非常之功。乡村振兴需要创新的办法。我给大家看两个案例:第一个是韩国的甘川文化村;另一个是英国的科茨沃尔德,那里的蜂蜜石非常漂亮,那是岁月之积淀,本身就漂亮。大家知道,韩国的经济增长速度曾经是比中国还要快的,但是房屋都是快速建成,没有什么特色。现在人家干了一个事,就是刷漆。一个房子刷漆不奇怪,要是所有的房子都刷漆,还刷的这么狠,那是非常奇怪的。所以就刷成了这样一个甘川文化村,使得这个地方成了“韩国版的圣托里尼”,很多人去拍照。这里的老百姓为什么愿意把家里刷成这样呢?赚钱啊!

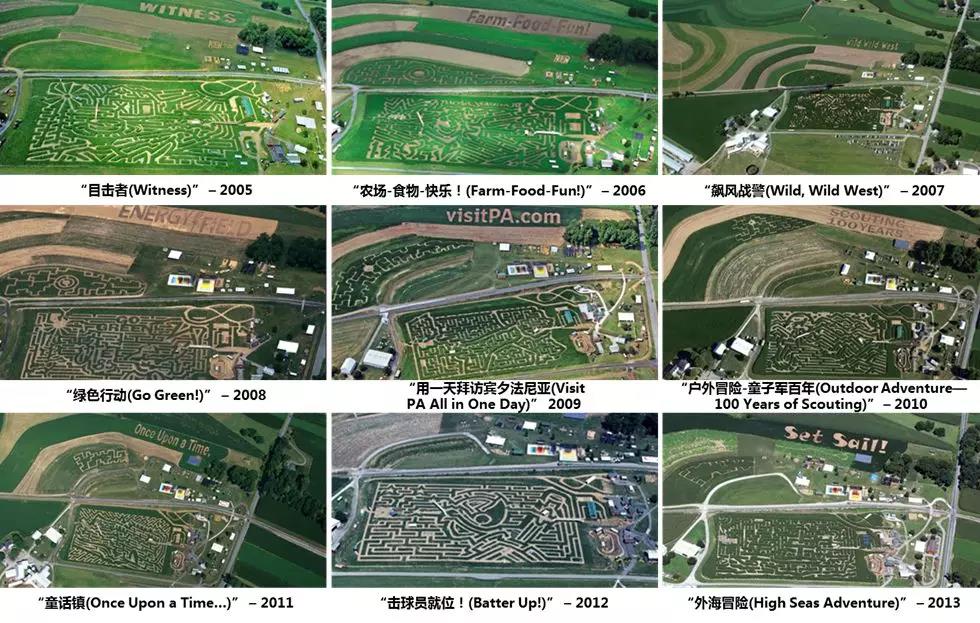

日本京都府的伊根町,则采取“要致富,不修路”的逻辑,待会儿给大家分析。最后给大家说个非常好玩的事儿:这就是美国的樱桃冠冒险农场,它靠什么振兴呢?做迷宫。做一个迷宫是振兴不了的,但难得的是,它每年都做一个迷宫,而且每年的迷宫都是时尚版的。今年做盗梦空间,明年做2012,后年做钢铁侠之类的,你流行啥我就整个啥迷宫,所以叫“一年一主题”,使它的玉米迷宫一直非常吸引人,也使得大家每年都很期待。

这就是“道同,法我,术异”。因此,在这个逻辑之下,我们从“道同”要明确大势,有所为有所不为;从“法我”来说,要讲究内生动力,盘活人才;在“术异”上一定要出奇制胜,那么在这个逻辑之下还要再把握三个逻辑。什么逻辑呢?第一,乡村振兴必须要抓住机会,一击必中;第二,只有处方药,没有万灵丹;第三,只有做才能成功,不做只有一条死路。

【日本·北海道·夕张】

乡村振兴的现实困局

我给大家分析一个非常典型的案例,是日本北海道的夕张。夕张被很多人认为是个成功的案例。它距离札幌有六十多公里,在1960年之前曾经很辉煌,是一个煤矿的产地,后来矿难事件突出,煤也采的差不多了,这里就人口流失了,成了日本首个破产乡村。这时候就出现了最少的公共服务、最多的老龄人口和最高的居民负担,税和债也变得越来越重。在这样的情况下,夕张开始努力,努力了多长时间呢?努力了三十年。

在这三十年中,出现了三次的策略转向,第一次是由煤到观光,这个时候它还是有煤的。那时候1979年到2000年,尤其是1980到1990年,正好赶上日本泡沫经济的巅峰,那个时候搞了一个《国土整治计划》,搞了煤炭博物馆、石炭历史村、机器人大科学馆,还搞了个城堡,甚至还搞了个滑雪场,这些东西都搞起来了,这个状态非常像中国现在有些靠资源、有钱的城市大力快上的这股劲头。

等到搞起来,非常不幸,日本的泡沫经济来了,然后这个时候旅游的人口逐渐下降,因为大家没钱了也就不出来旅游了。所以到今天,当年搞的游乐设施,现在全部荒废了。于是,从这以后,很多日本城市的故事到这里就结束了,亏掉了就亏掉了,一直到现在还这个样子。

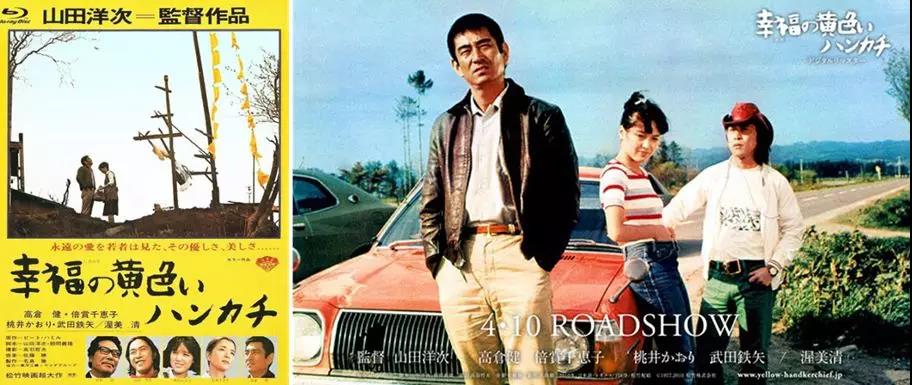

夕张的第二次转型则以电影为契机,发展旅游。高仓健曾经以夕张为取景地演过一个很有名的电影《幸福的黄手帕》,演完以后夕张就围绕这个电影打造了电影主题博物馆,很多人都到这里来,那个时候可以叫做一炮而红。红到每个建筑上都能看到大型的电影海报,借着这个电影,这里眼看就要振兴了。

于是,这里又搞了个电影节。这个地方是一不小心就用力过猛,这下又是用力过猛,整了黄手帕还不够,要搞国际电影节。搞到什么程度呢?把最当红的安吉丽娜·朱莉那些人都请来了。当时这些人可都是第一流的,包括昆汀·塔伦蒂诺,拍《低俗小说》的,用他的灵感为夕张进行创作,然后搞了一个电影节。

但是,当这个东西起来以后,他们又没钱了。原来答应说来个导演给多少钱,现在给不起了怎么办呢?需要老百姓开始集资了,这可是比咱们都知道的早得早的众筹。于是搞大电影搞不成,又开始搞小众电影,搞了半天小众电影也没搞起来,最后变成了什么呢?

现在还有夕张电影节,依然还有些明星来给他们捧场,但是你们注意,观众都是什么人?都是最老的老头老太太穿上自己最好看的服装来看。这可能是两边颜值对比最强烈的一个电影节,因为一般看电影节的红毯边都是粉丝,长得也都不错,可是这个是这么帅的小鲜肉和一拨老太太,老太太倒是挺高兴的。所以这个电影节也没搞起来,之后就有了第三招。

这个时候出现了一个“夕张复兴的恩人”,是它的前市长。这个前市长琢磨了一下这个地方到底还有什么优势,发现游乐场是没戏了,电影节也没戏了,但是查了查发现,夕张有一个数据是全国领先的,那就是它的离婚率是全国最低的。于是他就提出了三个口号:第一个是“我们穷,我们有爱”;第二个是“我们穷得只剩下爱”;第三个叫“再穷都要爱”。

在这个逻辑之下,又找了著名的创意设计师三寺雅人,为它设计了一个形象叫做“夕张夫妻”。这个形象非常有名,男的叫“倒产”,女的叫“赤字”,他塑造了非常感人的形象。我们经常说“贫贱夫妻百事哀”,结果他们塑造的是非常恩爱的贫贱夫妻。它们的形象穿的是补丁摞补丁的衣服,但是一起唱歌、一起拉车,我们没钱但是我们有爱。

这就使得这个地区出现了三件事:一是很多人要离婚了,别人就会说,你们去趟夕张吧,人家那么穷都不离婚,你们干嘛要离婚呢?很多人去了趟夕张回来一冷静就不离了。二是很多两口子要办离婚,民政官就会问:你们去过夕张了吗?去过就给你们办,没去过就先去趟夕张。于是就得拿着夕张的往返火车票才能办离婚。

第三件事,到了这个时候就有人琢磨,既然夕张夫妻不离婚,干脆就到夕张去登记吧。于是他们就办了一种特殊的夕张的结婚证,很多人要做一个夕张夫妻证书,把夕张和幸福捆绑在一起,这就使得大量的人都到夕张去了。于是他们就搞了一系列的幸福主题产品:“同吃一碗面”、“一起干杯”“甜甜蜜蜜在一起”等。

这件事做的相当成功,使得“夕张”变成了“幸福”,而且一个月以内就有250对夫妻到这里来,还获得了戛纳电影节的金狮奖,相当成功。但是,我要说的是但是,当这个牌子出来以后,他们发现,虽然口号起来了,但是没钱打广告了,因为他们以前的亏空实在太大了。

经过了30年,他们终于做出了一个好的定位,就等于咱们这个公司用了30年时间终于确定了好广告,好广告是没问题的,但是当好广告片做完了,却已经没钱让它上央视了,这成了一件很悲催的事。所以到今天为止,他们的年财政收入是8亿日元,而年应还的债务是26亿日元。