我国经历了过去三十年的市场化改革,城镇化发展取得了巨大成就,但也导致了区域发展不公的事实[1-2],缩小城镇区域间的经济社会发展和基础设施建设差距,改善城镇生活水平的空间不平等,将通过有平衡收入分配和就业机会使得低收入人群从中受益[3]。因此这既是大多数国家城市和区域规划政策的主要目标[4],也是联合国千年发展目标的重要内涵。当前已有部分研究认为,我国城镇发展水平在行政等级的影响下出现显著级差[5-6]。针对于这一问题,仍有若干重要方面值得深入讨论,如不同行政层级的城镇发展差距体现在哪些方面、行政层级如何影响城镇和区域城镇体系发展,以及城镇和区域城镇体系发展政策如何回应等。

壹相关概念与论文框架

1城镇和城镇体系的发展城镇“是以工商业等各种非农活动为主、聚居人口较多、人口和建筑密度较大、具有相当基础设施的居民点,它们一般是不同地域的政治、经济、文化的中心”[7]。从我国的城镇行政建制体系来看,城镇应包含“城市”“县城”和“镇”三类。需要强调的是,我国城镇行政管辖范围往往既包含中心城区、县城、镇区,也包含周边乡村地区,本文关注的城镇是指其中的前者,即行政区域内最集中的城镇化地区。

城镇体系则是一定范围内一系列规模不等、职能各异、相互联系、相互制约的城镇组成的有机整体[8]。城镇体系包含了不同行政等级的城镇。

城镇和城镇体系的发展,是一个十分复杂的社会、经济及政治过程,内涵丰富。对城镇发展质量评判标准,随着发展观的演变,经历了从物本发展观关注经济发展质量,到社会发展观关注城镇生活质量,再到可持续发展观关注城市可持续性的变迁[9]。关于城镇发展质量的研究迄今并没有固定的理论体系[10],根据研究目标确立孰优孰劣的价值体系是问题的关键。本研究认为,城镇和城镇的体系发展应该是符合人类需求变化的,也应该以满足国际国内的人居政策纲领为衡量标准。另外,本文以文献综述为主要方法,而现有相关政策和文献对城镇和城镇体系发展的研究主要聚焦与发展最基本的“量”和“质”两个方面,前者指城镇规模由小到大、数量由少到多的变化;后者指城镇由低级到高级的变化,如效益的提高、环境的改善、功能的加强等。

2城镇行政等级行政等级的概念可以从法律概念和学术概念两个方面进行界定。关于法律上的行政等级概念,我国宪法从空间隶属和选举隶属两方面对行政区进行了等级划分,“全国分为省、自治区、直辖市;省、自治区分为自治州、县、自治县;县、自治县分为乡、民族乡、镇。直辖市和较大的市分为区、县。自治州分为县、自治县、市”,“省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举;县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举”①。

关于学术层面的城镇行政等级概念,在考虑城镇行政级别和政府驻地重要性的基础上,有学者将我国城镇划分为直辖市、副省级城市、一般省会城市、一般地级市、县级市、县城和一般建制镇七级,不同行政级别的城市,在官员政治级别、经济管理权限、财政分权级别和空间隶属关系等方面存在差别[5,11]。

根据上述表述,综合考虑空间隶属和人大选举的层级关系,并考虑本研究的对象为城镇的城区、县城和镇区,本文将我国城镇划分为五个等级:直辖市、省会城市(副省级城市)、地级市、县级市(县)、镇。

3论文研究框架本文拟通过文献研究证明,在我国的体制背景下,不同行政等级的城镇单体在“量”和“质”两方面具有发展级差,而这种级差化的发展可能导致城镇体系的不良发育。下文将首先从城镇体系层面,梳理当前人类与城镇发展的重要纲领政策,提炼城镇体系健康发展的政策内涵。其次,通过文献综述总结行政等级对城镇发展“量”“质”的影响及其机制。最后,本文还将在对现有研究进行总结评述的基础上,对未来研究提出展望。

贰相关重要政策纲领对城镇发展的要求

1包容发展导向的联合国相关政策城镇发展是人类社会发展的重要方面,同时城镇发展能有效承载人类对经济社会发展的众多需求,联合国将“可持续城市和社区”列入可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)之一,并且城镇发展与其他多个目标存在广泛而深刻的联系。因此,众多政策纲领纷纷将城镇置于重要地位。

《城市与区域规划国际准则》是联合国人居署发布首次以官方组织名义提出的城市与区域规划指引。准则强调,在城市区域和大都市层面,“提升区域的规模经济和集聚经济效应,提高生产力和繁荣程度”,“应对社会和空间不平等问题,以及促进增长地区和衰落地区的地域融合和互补”②。其中前者意味着城镇规模分布的协调,后者意味着城镇发展质量的均衡。同时,《新城市议程》中也反复提出“人人享有”(Forall)的概念,即城市发展应该把“包容性”放在核心位置,突出每个个体享有平等的权利和机会,包括就业机会和享受城市设施、服务和环境的机会。

2新型城镇化导向的我国相关政策从改革开放到现在,我国经历了高速粗放的城镇化到新型城镇化的转型。一方面,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中也指出,我国目前“城镇空间分布和规模结构不合理,与资源环境承载能力不匹配”,并提出了各类城镇协调发展的指导思想。而“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”的这一表述,也被延续到十九大报告中。另一方面,新型城镇化最根本的原则是以人为本、公平共享③,而这也与联合国人居三会议的“包容性”原则相契合。以上两点分别表明我国城镇化政策对城镇和城镇体系发展的“量”和“质”的要求。

3“量的协调,质的均衡”的政策内涵根据前述对城镇发展的理解,本研究认为“量”和“质”两个方面是城镇发展的重要方面,进一步地,当前重要的政策纲领对城镇体系发展的要求可以概括为“量的协调”和“质的均衡”发展。

下面结合学术定义,对以上两个概念及其政策内涵的概括进行解释①。

“量的协调”对应人居政策纲领中大中小城市和小城镇的协调发展,提升区域的规模经济和集聚经济效应。协调,即配合良好。协调发展的内涵既包括了区域间发展差距的收敛,也意味着区域间加深关联互动和实现高效率的良性发展[12-16]。本文将“量的协调分布”定义为各行政等级的城镇规模分布合理,充分发挥规模效益、城镇之间良性互动,取得区域经济总体和全面的高效运转。

“质的均衡”对应人居政策纲领中各等级城镇的包容性发展。质的提升意味着城市经济生产效率和人居环境建设水平的提升。“均衡”是区域经济研究中常常出现的学术术语,区域均衡(Convergence)发展和不均衡(Divergence)发展理论是区域经济学的重要内容,相关理论讨论市场力是否会促使区域经济发展趋于收敛。此外,均衡还被用于区域公共服务研究,指“物质资源配置的平衡与合理”[17]。本文将“质的均衡提升”定义为不同行政等级的城镇在城市经济产出效益和人居环境建设两方面趋于收敛。

我国在过去快速城镇化过程中先发地区得到长足发展,但忽略了部分农村、偏远地区及弱势群体的利益诉求,出现了城乡间和地区间的社会经济发展不平衡,以及发展经济生产、社会服务方面的质量和效益低下。而在未来,新时期中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,促进城镇发展的量的协调和质的均衡是应对现阶段中国社会主要矛盾的题中之义。

叁行政等级对城镇发展影响的研究综述

行政等级对我国城市发展具有影响已经得到诸多学者的证实。下面就城镇行政等级对城镇和区域发展的质和量两方面的影响、影响的发生机制和影响的区域对比分别进行总结。

1行政等级对城镇发展的“量”的影响量的方面,Cindy Fan、魏后凯、王垚等、Han Li等、年猛等、肖周燕、覃成林等、王志峰等证明了中国城市规模人口、用地大小与其行政等级之间呈现显著相关性,行政等级越高的城市规模越大,规模增长速度越快[5,18-24]。肖周燕还进一步证明行政等级对城镇规模的影响甚至超过市场机制[22]。上述研究证明行政等级影响城镇单体的“量”的增长,但研究对不同行政等级的城镇规模分布特征描述还不够具体,区域内城镇群体“量”的分布是否协调还有待进一步研究。

2行政等级对城镇发展的“质”的影响质的方面,现有研究涉及行政等级对城镇生产效率和建设水平的影响。相关实证研究以地级及以上城市的数据为基础,较少对县级市、县城和乡镇的城镇发展情况进行刻画,相关研究结论如下。一方面,李澎等、李健证明了我国行政等级会对资源配置效率产生负面影响,即高行政等级的城镇会面临严重的低生产效率问题。行政等级对城市经济的影响表现在集中人口和资源,但这种集聚对资源配置的效率的提升无益,即行政等级无益于城镇发展的“质”的提升[25-26]。孙学玉等、何显明从公共管理的视角讨论了市管县体制下的市县发展,认为虽然计划经济时代市管县体制促进了市县的互补发展,避免了重大基础设施的重复建设,但在市场经济体制建立后,“市卡县”成为较为普遍的现象,市管县体制导致了区域城镇发展的“质”的不均[27-28]。另一方面,部分研究涉及行政等级对城镇建设水平和建设投资分配的影响。魏后凯对比发现我国行政等级越高的城镇,人均市政公用设施投资越高,设施建设水平也越高[5]。覃成林等证明了行政等级越高的城镇,公共服务水平越高[23]。

3行政等级对城镇发展产生影响的作用机制王垚等、蔡昉等、王志峰等、Henderson认为,在我国行政等级通过两种机制对城市发展产生影响:行政等级较高的城镇,一方面可以方便获得更多来自中央政府的资源分配;另一方面也可以依靠行政手段促使下级城市的资源向上流入,最终提高自身的资源集中程度[24,29,30-31]。Henderson还认为中央政府会通过行政手段推进某些城市优先发展,并将这种行为称为“偏爱”[31],王垚等将这一理论运用到中国,认为城市的行政等级可以用于衡量政府“偏爱”程度。而这种偏爱最也将导致区域内不同等级城镇发展的不均衡[29]。

4行政等级对城镇发展影响的区域差异少量研究就行政等级对城镇发展影响的作用强度进行了区域间的对比。蔡昉等关注行政因素对我国东西部城市发展作用的差异,认为城市发展的影响因素包括市场经济力量,和与城市行政等级相关的、通过行政手段获得的再分配资源能力,研究发现西部地区市场发育水平弱,行政力量对资源分配的影响高于东部地区[30]。但研究并没有聚焦到行政等级对城市发展质和量的影响这两个方面。

肆现有研究局限和未来研究展望

综上所述,我国城镇的行政等级通过资源分配影响城镇发展的“量”和“质”,影响体现在城镇规模分布、经济效益和公共服务、基础设施建设等方面。因此本研究认为,我国城镇发展受行政区划影响具有等级化发展的倾向,不同等级的城镇间具有发展级差。我国区域发展或存在地、县、镇城镇规模分布不协调、发展水平不均衡的问题,而这有悖于区域发展的政策要求。而在国际国内人居政策纲领的倡导下,推进不同等级间城镇的量的协调发展和质的均衡发展,应该被视为现阶段人居环境建设工作的重要内容。

目前现有研究多关注行政等级对城镇单体发展的影响,较少有研究提及行政等级体系的等级化强弱与城镇体系发展协调性和均衡性的关系,而该研究对于实现联合国和我国人居政策纲领中的区域发展要求具有重要的现实意义,相关研究亟待展开。未来研究可在前述基础之上,更为全面地提出一套度量各层级城镇之间城镇等级化发展程度与发展水平的分析框架。可参考的两点研究思路如下。

一方面,可构建等级化指数测度区域城镇受行政等级支配的影响程度,构建量的协调指数和质的均衡指数以测度区域城镇发展情况,并计算等级化指数与协调指数、均衡指数与之间的关系。城镇发展的等级化指数可以运用财政分权程度进行测度,运用地方财政收支作为指标,在计算方法上可参考龚锋等提出的财政分权单项指标或指标体系进行测度[32]。量的协调协指数在计算方法上可参考覃成林等对于区域协调发展测度的研究[33],选用人均GDP、GDP增长率等指标,运用莫兰指数、变异系数等表示。而质的均衡指数可从公共服务、基础设施、环境建设等角度选取指标,在计算方法上则可参考翟博对于教育均等的研究,用方差和标准差、变异系数、基尼系数表示均衡程度[34]。

另一方面,相关研究可以在不同的行政区域、不同的行政等级间展开,进行对比研究。首先,可以选择不同国家作为不同行政区域。我国城镇发展受行政等级影响较为明显,相较中国而言,美、日等西方国家不同行政等级的城市间在财政和行政关系上更加平等,研究可对比不同体制背景影响下的城镇发展的均衡性和协调性。其次,可以选择我国不同地区作为不同行政区域。我国不同地区的城镇发展受行政等级影响的程度有所不同,西部地区较东部地区城镇发展更多的依靠中央的财政转移支付补给,研究可以挖掘不同地区的城镇等级性与城镇发展协调性、均衡性之间的关系。第三,可以选择省域、市域、县域作为研究空间单元,对不同空间单元内的城镇等级化程度、城镇发展协调性和均衡性进行比较研究。

伍各层级城镇发展力指标体系建构

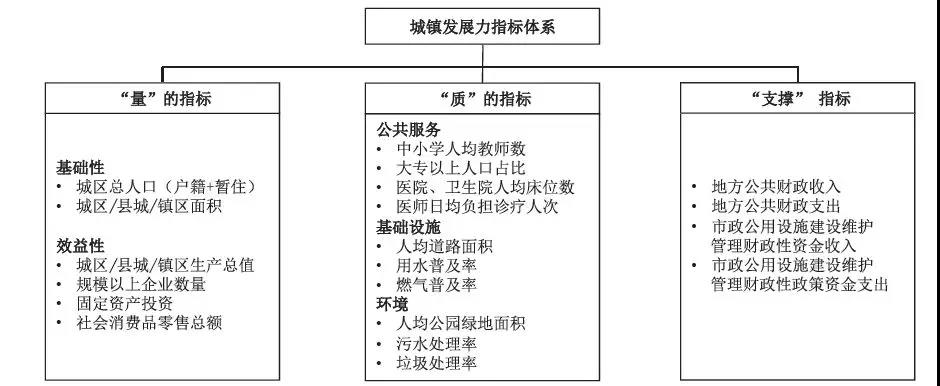

为测度城镇体系的等级化程度和均衡性、协调性,本文结合《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《中国县域统计年鉴》《中国县城建设统计年鉴》的指标内容,选取三个大类和22项指标的构建针对市、县的城镇发展力评价体系(图1)。其中市区和县城的规模指标用市辖区和县域规模指标近似代替。下面对各类指标的选取原因进行分别解释。

图1 城镇发展力指标体系

“量”的指标。这类指标主要支持本文对城镇发展“量”的增长和协调的研究。这部分指标包含基础性指标,即人口、用地总量规模,以及效益性指标,即包括生产总值、规模以上企业数量、固定资产投资、社会消费品零售总额在内的各项经济规模总量指标。通过将区域内的规模指标加总,可以得到区域经济效率,作为衡量城镇协调分布的依据。另外,对比其中的基础性指标和效益指标,可以从城市发展效益的角度,支持本文中“质的提升和均衡”研究。

“质”的指标。这一分类支持本文对城镇发展“质”的提升和均衡的研究。在指标选取上,从公共服务、基础设施、环境三个方面,分别选取三到四个有代表性的、能反映城镇化发展情况的基础性指标作为主要内容。这类指标均为人均指标或比率指标,包括了公共服务类的中小学人均教师数、大专以上人口占比、医院卫生院人均床位数、医师日均负担诊疗人次;基础设施类的人均道路面积、用水普及率、燃气普及率;环境类的人均公园绿地面积、污水处理率、垃圾处理率。

“支撑”指标。此类指标用于判断城镇的等级化程度。研究选取的支撑指标包括公共财政和市政公用设施财政收支。

陆结语

本文结合我国各级城镇发展的实际情况,对各行政层级影响城镇发展水平现有研究进行了综述。首先,从城镇个体层面,文章对城镇发展和行政等级的概念分别进行了界定,将城镇发展界定为量的增长和质的提升。其次,本文从区域城镇体系层面,梳理联合国、我国政府部门的人居政策纲领,发现区域人居发展政策越来越强调区域内各级各类城镇发展的“量的协调”和“质的均衡”。第三,文章将综述现有研究中行政等级对城镇发展的影响机理与路径,认为行政等级导致城镇发展在量和质两方面均出现等级化的格局,等级化发展可能阻碍了区域城镇发展协调性和均衡性。第四,本文在论文研究框架的基础上,提出了行政等级对城镇协调均衡发展的未来研究展望。最后,结合研究框架和统计指标,提出了城镇发展力指标体系,以支撑相关研究。

通过对现有文献的梳理,本研究认为,应充分重视我国各级行政层级城镇发展水平的“量”与“质”,构建合理全面的城镇发展力度量指标体系十分重要,以利于大中小城市和小城镇协调发展。

注

①《中华人民共和国宪法》第三十条、第九十七条。

②UN-Habitat.International Guidelines on Urban and Territorial Planning[S],2015.

③《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》第四章。

参考文献

[1]陈秀山,石碧华.区域经济均衡与非均衡发展理论[J].教学与研究,2000(10):12-18.

[2]冯长春,曾赞荣,崔娜娜.2000年以来中国区域经济差异的时空演变[J].地理研究,2015,34(2):234-246.

[3]Fang Yang,Dingzhong Zhang,Chuanwang Sun.China's regional balanced development based on the investment in power grid infrastructure[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2016(53):1549-1557.

[4]WStöhr,FTödtling.Spatial equity:Some anti-theses to current

Regional development doctrine[J].Springer Netherlands,1979,38(38):

33-53.

[5]魏后凯.中国城市行政等级与规模增长[J].城市与环境研究,2014(1):4-17.

[6]Roger C.K.Chan,X.B.Zhao.The relationship between administrative hierarchy position and city size development in China[J].GeoJournal,2002,56(2):97–112.

[7]周一星.关于明确我国城镇概念和城镇人口统计口径的建议[J].城市规划,1986(3):10-15.

[8]宋家泰,顾朝林.城镇体系规划的理论与方法初探[J].地理学报,1988(2):97-107.

[9]陈强,胡雯,鲍悦华.城市发展质量及其测评:以发展观为主导的演进历程[J].经济社会体制比较,2014(3):14-23.

[10]徐春华.城市发展质量研究综述[J].兰州学刊,2009(3):

79-83.

[11]张俊,肖传友.农民工市民化公共投入究竟有多大?——基于城市行政等级和辖区差异的测算[J].财经科学,2018(3):107-118.

[12]韦伟.区域经济协调发展的理论纲领[J].理论建设,1997(2):29-33.

[13]覃成林,张华,毛超.区域经济协调发展:概念辨析、判断标准与评价方法[J].经济体制改革,2011(4):34-38.

[14]蒋清海.论区域经济协调发展[J].学术论坛,1992(3):21-25.

[15]王琴梅.区域协调发展内涵新解[J].甘肃社会科学,2007(6):46-50.

[16]王文锦.中国区域协调发展研究[D].北京:中共中央党校,2001.

[17]刘磊,许志行.基本公共服务“均等化”概念辨析[J].上海行政学院学报,2016,17(4):55-62.

[18]C.Cindy Fan.The Vertical and Horizontal Expansions of China's City System[J].Urban Geography,1999,20(6):493-515.

[19]王垚,王春华,洪俊杰,等.自然条件、行政等级与中国城市发展[J].管理世界,2015(1):41-50.

[20]Han Li,Yehua Dennis Wei,Felix Haifeng Liao,et al.Administrative hierarchy and urban land expansion in transitional China[J].Applied Geography,2015(56):177-186.

[21]年猛,王垚.行政等级与大城市拥挤之困——冲破户籍限制的城市人口增长[J].财贸经济,2016(11):126-145.

[22]肖周燕.政府调控、市场机制与城市发展[J].中国人口·资源与环境,2016,26(4):40-47.

[23]覃成林,刘佩婷.行政等级、公共服务与城市人口偏态分布[J].经济与管理研究,2016,37(11):102-110.

[24]王志锋,王优容,王云亭,等.城市行政等级与经济增长——基于开发区的视角[J].宏观经济研究,2017(11):115-127.

[25]李澎,刘若阳,李健.中国城市行政等级与资源配置效率[J].经济地理,2016,36(10):46-51,59.

[26]李健,李澎,冯山,等.行政等级、城市规模和城市生产效率[J].宏观质量研究,2018,6(1):31-43.

[27]孙学玉,伍开昌.构建省直接管理县市的公共行政体制——一项关于市管县体制改革的实证研究[J].政治学研究,2004(1):35-43.

[28]何显明.市管县体制绩效及其变革路径选择的制度分析——兼论“复合行政”概念[J].中国行政管理,2004(7):70-74.

[29]王垚,年猛.政府“偏爱”与城市发展:以中国为例[J].财贸经济,2015(5):147-161.

[30]蔡昉,都阳.转型中的中国城市发展——城市级层结构、融资能力与迁移政策[J].经济研究,2003(6):64-71,95.

[31]J.Vernon Henderson.Urbanization in China:Policy Issues and Options[EB/OL].(2009-01-14).http://www.econ.brown.edu/faculty/henderson/.

[32]龚锋,雷欣.中国式财政分权的数量测度[J].统计研究,2010,27(10):47-55.

[33]覃成林,张华,毛超.区域经济协调发展:概念辨析、判断标准与评价方法[J].经济体制改革,2011(4):34-38.

[34]翟博.教育均衡发展:理论、指标及测算方法[J].教育研究,2006(3):16-28.